Arcadefan

Mitglied

Hier ein Bericht aus der WAZ von heute (01.04.2025):

Es ist Anfang 2023 als sich bei Bauarbeiten im Essener Nordviertel Unvorhergesehenes im Erdreich auftut.

An der Tiegelstraße stößt ein Bagger auf ungewöhnlich harten Grund – Beton, wie sich später herausstellen sollte.

„Ein Deckungsgraben“, erklärt Dr. Johannes Müller-Kissing über zwei Jahre später.

Der Archäologe und Leiter der Unteren Denkmalbehörde Essens hat die Ausgrabungen an der Tiegelstraße begleitet und sowohl zum Schutzbau als auch zu den weiteren Funden geforscht.

„Der Deckungsgraben wurde sehr früh im Krieg gebaut“, ordnet der 40-Jährige ein.

„Das lässt sich an der Gewölbeform und an der Bauweise erkennen.“

Am Computer öffnet Müller-Kissing ein Foto, das damals während der Grabungsarbeiten entstanden ist und deutet mit dem Finger auf Beton, der aus der Erde aufblitzt.

„Diese Wülste aus Beton zeigen eine Bauweise, die im Krieg nur anfangs angewandt wurde, weil sie unzulänglich war.“

Das Material trocknete so, wie es ausgekippt wurde. Ohne Verdichtung, also auch deutlich instabiler.

Details wie diese helfen den Forschern dabei, ihre Funde zeitlich einzuordnen.

„Wir wissen, dass es ab Mitte 1940 eine gewisse Professionalisierung der Schutzbauten gab“, so Johannes Müller-Kissing.

„Der Deckungsgraben an der Tiegelstraße ist aber von einer sehr hektischen Bauweise geprägt, wie es ums Frühjahr 1940 noch oft der Fall war.“

Gepaart mit Zeitzeugenberichten und anderen historischen Quellen setze sich so immer weiter ein Puzzle zusammen, wie der Archäologe es nennt.

Die Ergebnisse der Grabungen und der anschließenden Recherchen blieben zunächst für die Öffentlichkeit geheim, um in Ruhe Erkenntnisse sammeln zu können.

Im Sommer 1943, das haben die Forschungen ergeben, ist eine Fliegerbombe in den Schutzbau eingeschlagen.

„Ein Volltreffer“, sagt Johannes Müller-Kissing.

Der längere Abschnitt des Schutzbaus wird getroffen.

„Wir gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Volltreffers Zwangsarbeiter, Mitglieder der Wachmannschaft und Grundschüler in dem Deckungsgraben waren.“

Ein Zeitzeuge habe Müller-Kissing während seiner Recherchen von seinen Erinnerungen an die Schülerinnen und Schüler berichtet.

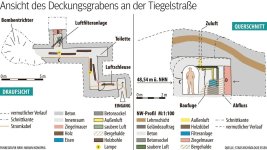

Durch die Ausgrabungen konnte ziemlich genau bestimmt werden, wie der Deckungsgraben aufgebaut war und wo genau die Bombe 1943 eingeschlagen ist.

„Ein großer Bestandteil des längeren Arms des Grabens ist getroffen worden“, erklärt der Archäologe.

Der Einschlag der Bombe erfolgte nahe der Luftfilteranlage – hier war ein Rohr für die Zuluft verbaut, um unter Erde überhaupt atmen zu können.

Ganz klar sagen, wie viele Menschen in dem Schutzbau verstorben sind, ließe sich nicht.

Aber noch heute, mehr als 80 Jahre später, gibt es Fundstücke, die von eben jenen Todesopfern zeugen.

„Das ist einmalig in Deutschland“, sagt Johannes Müller-Kissing. Funde, die in diesem Zustand geborgen und konserviert werden konnten, gebe es selten.

Besonders eindrucksvoll: Der hölzerne Kolben eines Gewehrs, der noch sehr gut als solcher zu erkennen ist.

„Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Gewehr um einen Karabiner gehandelt hat“, ordnet Johannes Müller-Kissing ein.

Karabiner waren lange Zeit die meistgenutzten Handfeuerwaffen der Wehrmacht.

Neben dem Bestandteil der Waffe deutet das lederne Innenfutter eines Stahlhelms darauf hin, dass sich Soldaten einst schutzsuchend in dem Bunker an der heutigen Tiegelstraße versteckten.

Übrigens wird der genaue Standort des Grabens nicht öffentlich gemacht.

„Wir merken ein extremes Interesse an archäologischen Arbeiten, aber vor allem an den Funden“, sagt der Essener Stadtarchäologe Dr. Sebastian Senczek.

Gerade, wenn es menschliche Überreste vor Ort gibt, locke das Interessierte an.

Auch an der Tiegelstraße sind menschliche Überreste bei den Grabungen gefunden worden, Knochenfragmente, um genau zu sein.

Durch die Zusammenarbeit mit einer Anthropologin habe man bestimmen können, dass es sich um drei verschiedene Individuen handelt, deren Überreste geborgen und erforscht werden konnten.

„Wir dürfen aber davon ausgehen, dass weitaus mehr Menschen in dem Schutzgraben verstorben sind“, so Senczek.

Die Identität der Verstorbenen werde derzeit noch untersucht. Aussicht auf Erfolg: mäßig.

Der sensationellen Grabungsfunde zum Trotz, „wenn ein Mensch dringesteckt hat, spielt das schon eine Rolle und fühlt sich anders an.“

Gerade bei dem am besten erhaltenen Fund der Tiegelstraße wird das am deutlichsten.

Ein Stiefelchen, wohl von einem Kind getragen, ruht auf dem weißen Einschlagpapier, in dem es transportiert worden ist.

„Die Recherchen haben ergeben, dass es sich um den Schuh eines Kindes, vermutlich eines Mädchens, im Grundschulalter handelt“, erklärt Johannes Müller-Kissing.

Derzeit werden die Sensationsfunde, die in der Form deutschlandweit bislang einzigartig sind, im Ruhr Museum verwahrt.

Unter speziellen Bedingungen, damit die besondere Qualität der Stücke erhalten bleibt.

Bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit und 20 Grad werden die Funde unter den konstant gleichbleibenden Bedingungen in Depot aufbewahrt, ehe sie ausgestellt werden.

„Wir mussten uns um den Fundverbleib nicht viele Gedanken machen.

Diese Zusammenarbeit ist Gold wert“, sagt Johannes Müller-Kissing.

Alle Fotos unterliegen dem Copyright der WAZ.

Wenn diese hier nicht erwünscht sind bitte löschen.

Es ist Anfang 2023 als sich bei Bauarbeiten im Essener Nordviertel Unvorhergesehenes im Erdreich auftut.

An der Tiegelstraße stößt ein Bagger auf ungewöhnlich harten Grund – Beton, wie sich später herausstellen sollte.

„Ein Deckungsgraben“, erklärt Dr. Johannes Müller-Kissing über zwei Jahre später.

Der Archäologe und Leiter der Unteren Denkmalbehörde Essens hat die Ausgrabungen an der Tiegelstraße begleitet und sowohl zum Schutzbau als auch zu den weiteren Funden geforscht.

„Der Deckungsgraben wurde sehr früh im Krieg gebaut“, ordnet der 40-Jährige ein.

„Das lässt sich an der Gewölbeform und an der Bauweise erkennen.“

Am Computer öffnet Müller-Kissing ein Foto, das damals während der Grabungsarbeiten entstanden ist und deutet mit dem Finger auf Beton, der aus der Erde aufblitzt.

„Diese Wülste aus Beton zeigen eine Bauweise, die im Krieg nur anfangs angewandt wurde, weil sie unzulänglich war.“

Das Material trocknete so, wie es ausgekippt wurde. Ohne Verdichtung, also auch deutlich instabiler.

Details wie diese helfen den Forschern dabei, ihre Funde zeitlich einzuordnen.

„Wir wissen, dass es ab Mitte 1940 eine gewisse Professionalisierung der Schutzbauten gab“, so Johannes Müller-Kissing.

„Der Deckungsgraben an der Tiegelstraße ist aber von einer sehr hektischen Bauweise geprägt, wie es ums Frühjahr 1940 noch oft der Fall war.“

Gepaart mit Zeitzeugenberichten und anderen historischen Quellen setze sich so immer weiter ein Puzzle zusammen, wie der Archäologe es nennt.

Die Ergebnisse der Grabungen und der anschließenden Recherchen blieben zunächst für die Öffentlichkeit geheim, um in Ruhe Erkenntnisse sammeln zu können.

Im Sommer 1943, das haben die Forschungen ergeben, ist eine Fliegerbombe in den Schutzbau eingeschlagen.

„Ein Volltreffer“, sagt Johannes Müller-Kissing.

Der längere Abschnitt des Schutzbaus wird getroffen.

„Wir gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Volltreffers Zwangsarbeiter, Mitglieder der Wachmannschaft und Grundschüler in dem Deckungsgraben waren.“

Ein Zeitzeuge habe Müller-Kissing während seiner Recherchen von seinen Erinnerungen an die Schülerinnen und Schüler berichtet.

Durch die Ausgrabungen konnte ziemlich genau bestimmt werden, wie der Deckungsgraben aufgebaut war und wo genau die Bombe 1943 eingeschlagen ist.

„Ein großer Bestandteil des längeren Arms des Grabens ist getroffen worden“, erklärt der Archäologe.

Der Einschlag der Bombe erfolgte nahe der Luftfilteranlage – hier war ein Rohr für die Zuluft verbaut, um unter Erde überhaupt atmen zu können.

Ganz klar sagen, wie viele Menschen in dem Schutzbau verstorben sind, ließe sich nicht.

Aber noch heute, mehr als 80 Jahre später, gibt es Fundstücke, die von eben jenen Todesopfern zeugen.

„Das ist einmalig in Deutschland“, sagt Johannes Müller-Kissing. Funde, die in diesem Zustand geborgen und konserviert werden konnten, gebe es selten.

Besonders eindrucksvoll: Der hölzerne Kolben eines Gewehrs, der noch sehr gut als solcher zu erkennen ist.

„Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Gewehr um einen Karabiner gehandelt hat“, ordnet Johannes Müller-Kissing ein.

Karabiner waren lange Zeit die meistgenutzten Handfeuerwaffen der Wehrmacht.

Neben dem Bestandteil der Waffe deutet das lederne Innenfutter eines Stahlhelms darauf hin, dass sich Soldaten einst schutzsuchend in dem Bunker an der heutigen Tiegelstraße versteckten.

Übrigens wird der genaue Standort des Grabens nicht öffentlich gemacht.

„Wir merken ein extremes Interesse an archäologischen Arbeiten, aber vor allem an den Funden“, sagt der Essener Stadtarchäologe Dr. Sebastian Senczek.

Gerade, wenn es menschliche Überreste vor Ort gibt, locke das Interessierte an.

Auch an der Tiegelstraße sind menschliche Überreste bei den Grabungen gefunden worden, Knochenfragmente, um genau zu sein.

Durch die Zusammenarbeit mit einer Anthropologin habe man bestimmen können, dass es sich um drei verschiedene Individuen handelt, deren Überreste geborgen und erforscht werden konnten.

„Wir dürfen aber davon ausgehen, dass weitaus mehr Menschen in dem Schutzgraben verstorben sind“, so Senczek.

Die Identität der Verstorbenen werde derzeit noch untersucht. Aussicht auf Erfolg: mäßig.

Der sensationellen Grabungsfunde zum Trotz, „wenn ein Mensch dringesteckt hat, spielt das schon eine Rolle und fühlt sich anders an.“

Gerade bei dem am besten erhaltenen Fund der Tiegelstraße wird das am deutlichsten.

Ein Stiefelchen, wohl von einem Kind getragen, ruht auf dem weißen Einschlagpapier, in dem es transportiert worden ist.

„Die Recherchen haben ergeben, dass es sich um den Schuh eines Kindes, vermutlich eines Mädchens, im Grundschulalter handelt“, erklärt Johannes Müller-Kissing.

Derzeit werden die Sensationsfunde, die in der Form deutschlandweit bislang einzigartig sind, im Ruhr Museum verwahrt.

Unter speziellen Bedingungen, damit die besondere Qualität der Stücke erhalten bleibt.

Bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit und 20 Grad werden die Funde unter den konstant gleichbleibenden Bedingungen in Depot aufbewahrt, ehe sie ausgestellt werden.

„Wir mussten uns um den Fundverbleib nicht viele Gedanken machen.

Diese Zusammenarbeit ist Gold wert“, sagt Johannes Müller-Kissing.

Alle Fotos unterliegen dem Copyright der WAZ.

Wenn diese hier nicht erwünscht sind bitte löschen.